引き続き、『大菩薩峠』についての長編エッセイ、『果てもない道中記』(安岡章太郎)から、印象的な部分をメモします。『大菩薩峠』感想その1はこちら。

今回、白骨温泉で泊まった「湯元齋藤旅館」。お部屋は新しくて綺麗、従業員さんもとても感じが良くて、くつろげる宿でした。

一週間くらい白濁した湯に浸かって暮らしたかった。

お部屋があった「介山荘」は、四階建てで、最上階の、一番奥の部屋が、「竜之助」という名前になっていたのが、個人的には嬉しかったです(笑)。

「竜之助」は、露天風呂付きのスイート・ルームのようです。三階や二階の一番奥はどうなっているんでしょ?

『大菩薩峠』でも龍之助は、宿でいちばん奥まった部屋に隠れてました。

さて、この後は、『果てもない道中記』からのメモです。

桑原武夫の「日本の文化の三層」の話と、堀田善衛による龍之助の「受け身と消極」の姿勢による貴種英雄論。自分用なのでおそろしく長いです。こんなの私しか興味ないんだろうなー(笑)。

日本の文化の第三層

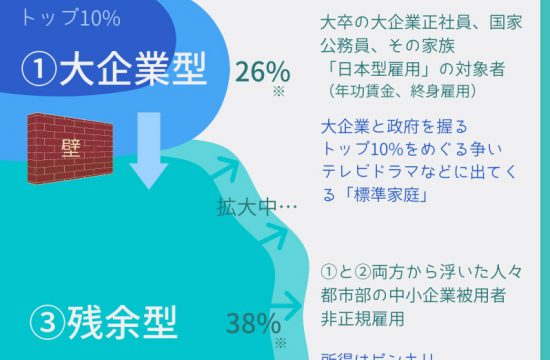

そしてこのような考え方を、現代文学に当てはめ、横光利一の『旅愁』や吉川英治の『宮本武蔵』を取り上げて、横光は主として第一層にからみながら、第二層にも少しは達したものとし、また吉川英治については横光よりは根が深いが、それでも主として第二層から吸収しているだけであったと見做している。(略)日本近代文学の大よそはそうだが、と、その根が第一層にしか及んでいないことを断った上で、中里介山についてだけは、次のように述べるのである。

『大菩薩峠』の根は、もっと深くまで達している。しかも第一層にもかなり深い根がある。介山が若いころ平民社の社会主義運動に加わっていたこと、戦争中「文学報国会」に決して加入しなかったこと、などは生活的にこのことを示している。作品そのものが、このことを示すことはいうまでもない。第二層はいうまでもない。彼の偉さは第三層からも養分を吸収していることである。(以下略)

(『果てもない道中記(上)』p.145-147)

安岡章太郎は、この意見に異論は沢山あるだろうけれども、『大菩薩峠』が「意識の「第三層」というのか、ふだん私たちのあまり気にとめないドロドロした暗い地層から養分を吸い上げているということには、大抵の人がうなずかざるを得ないだろう」と述べている。(私も同感です)

さらに、『大菩薩峠』の登場人物たちを「意識の地層」に照らし合わせて分析している。

・机龍之助 サムライ的な第二層に属していたが、第三層へと脱け落ちていく。

・宇津木兵馬 主に第二層に属しながら、近代志向の第一層にも目を向けている。

・お君、米友(よねとも)、黒犬のムク シャーマニズム的、アニミズム的な第三層に属する。ただし、文化の層と実際の社会階層とは分けて考える必要がある。お君や米友は「えた」の身分に引け目を感じていない。

・神尾主膳 第二層に属する。武士階級が消滅しても、第一層の近代主義に移動することはない。

・駒井能登守 西洋知識に明るく、進歩的。第一層の申し子。「こういう蒸留水的秀才が、お君をひと眼見て気に入るのは、ごく当然のこととも言えるだろう」。

この「意識の地層」は、私に馴染み深いユングの「集合的無意識」に通じるところがあるし、村上春樹がさまざまなインタビューに答えている、「(執筆中は)精神的な井戸に潜る」という言葉も思い出す。

ちなみにイケメン駒井贔屓の私からすると、「第三層」そのもののような猛犬ムクが駒井を助けたり、たびたび手紙を運んだりしているのは、駒井は、決して「第一層」だけに生きているのではなく、「第三層」にも助けられ、「第三層」とほどよい距離を保っているように思われてなりません。「第三層」の闇を放浪する幽鬼・龍之助とは対照的である。駒井の特徴は、お君にあれほど惚れ込んだり、米友になじられてじっと瞑目したりと、近代的で合理的な知性を持ちながらも、きちんと「情」が感じられること。その「情」のために失脚して、甲府勤番支配を追われもするが、最後には作品中いちばんの賢女お松と心と心で深く結ばれる(いや、心だけじゃないけどさ、ゴホゴホ)。

龍之助もまた、出逢う女に大抵惚れられる男。

一方で、情の薄い、「朴念仁」の代表は宇津木兵馬。兵馬は吉原の遊女には入れ込めるが、女性と本当に深い関係を結ぶ準備はできていない。だから、最初はあれほどお松に想われていたのに、結局二人の道は遠く離れてしまう(だって、どう考えても、最後の数巻のお松に、兵馬は釣り合わないもん。つまらない男すぎて)。

ところで、もう一つ、「古代からの原始神道や修験道などシャーマニズム的なものを含む地層」という言葉で思い出すのは、昔、友人(東京生まれ、東京育ちの女性)が言った、「田舎なんかに行くと、そこらへんの藪や林の暗がりが、無性に怖い。」という言葉。この感覚、私にも何となく分かる! つまり、日本の自然のなかに、怖ろしく暗い「第三層」を感じることって、確かにある気がする。

普段、私たちがよりどころにしている「第一層」の足元をちょっと掘れば、誰でもすぐそばに、「ドロドロと澱んだ第三層」があるのかもしれません。

「受身と消極」の姿勢のヒーロー

安岡章太郎は、龍之助が本当に「生きて」いたのは、お浜を殺して京都に旅立つまでだった、という。とりわけ失明してからの龍之助は「幽霊」である。甲府や江戸で辻斬りを重ねながら龍之助自身が呟くように。「拙者というものは、もうとうの昔に死んでいる、いま、こうやっている拙者はぬけ殻だ、幽霊だ、幽霊の食物は、世間並みのものではいけない、人間の生命を食わなけりゃあ生きて行けないのだ、人を殺して、人の魂が脱け出すのを見ると、それでホッと生き返った心持になる」……それでも、この頃の「幽霊」にはまだ存在感があった。物語の後半を引っぱる怪物的な女性、お銀様が活躍し始めると、龍之助の影はどんどん薄くなり、お雪と琵琶湖を漂った後は、ぺらぺらの紙のように存在感がなくなってしまう。

いや、そもそも龍之助は「受身」だった。お浜に、「死ぬのはいやいや、逃げて二人で生きましょう」とすがりつかれて、拒めなかった最初から。

(『果てもない道中記 上巻』p.236)

しかし「ヨーロッパやアメリカや、おそらく世界中どこの国でも、受身と消極の姿勢に徹することが貴族や英雄の証しとなるなどということは有り得ない」。まさにそのとおりで、ハリウッド映画の脚本分析の本などを読むと、主人公は必ず自分の意志で何かに挑戦し、課題を克服していく。

なぜ、日本では、自分の意志のないヒーローが存在しうるのだろう……? 堀田善衛もいろいろ書いていて、「民衆を知り民衆の愛するものに近づいて行けば行くほどに、決定的に無理論、無構築になる」とか、龍之助は「剣以外には(略)人を殺すことの出来るほどの思索も理論も何もなかった」など、なかなか興味深いけど、個人的には、日本人には「無我」に対するあこがれがあるのではないか……と、思っている。あるいは「中空構造」の「中空」への信仰(?)とでも言うようなものが……。

あれだけ人を殺しながら報いを受けない主人公を、なぜ読者の多くは受け入れてしまうのか、それどころか、惹かれさえするのか。江戸の長屋以来一度たりとも働かず、それなのに、さまざまな人間や動物に助けられて、飢え死にもしない龍之助は、「これで世の中が渡れるのなら、まったくこの世は極楽であろう」(下巻p.380)と、安岡章太郎がため息をつくほど。

(『果てもない道中記 上巻』p.204)

龍之助は自分の利害やエゴのために人を殺すことがほとんどなく、悪人は悪人なのに、きわめて「我」の薄いところがある。龍之助が愛される理由の一つはそこらへんにあるのかもしれない、と、個人的には思っている。よい悪いは抜きにして……。

ともかく、欠点が沢山あって、「いいシーンなのに文章があっさりしすぎ(前半)」「偶然が多すぎ」「なぜか女が大体龍之助に惚れる」「後半巻は明らかな引き伸ばし工作」などなど、普通の人は読了不可能と思われる『大菩薩峠』だけど、『果てもない道中記』を読み返していると、いろいろ書きたくなることが多すぎて、やはり名作だろうと思うのでした。

ちなみに、お銀様は、本編より『果てもない道中記』のほうが魅力的です。安岡章太郎がかなり力を入れて書いてくれているので、その業の深さがよく分かる。

Tweet