一つの時代が終わるとき

内田百閒『東京焼盡(とうきょうしょうじん)』を読みました。

読んだ理由は、「一つの社会体制が終わるときの疲弊感」ってどんな感じなのかなと思って。疲弊感、そして開放感。

敗戦直前の昭和19年11月1日から翌8月21日までの内田百閒先生の日記。

東京の麹町に暮らし、空襲と食べ物(とくにお酒♪)の調達に頭を悩ませ続ける日々が、飄々とした文章で綴られている。

体制への批判はほとんどないが、内田百閒はこれを「作品に代える」ものと考えて、一日も欠かさずに書き記した。

東京では、1944年11月1日に初めて本物の空襲警報が鳴ってから、ほとんど連日、どこかで火の手が上がったようです。

下町から焼かれ(11月29日神田日本橋、3月10日深川浅草等)、山の手も焼かれ(4月13日四谷牛込、同15日品川大森)、立川や川崎など郊外も焼かれ、全国津々浦々「地図の上で思い出しそうな町は大概無くなった様である。(七月二十一日)」。

百閒先生は5月24日からの「仕上げの大空襲」で焼け出され、隣家の二畳の掘っ建て小屋に暮らします。

○なぜ疎開しなかったかと云ふに行く所も無かったし又逃げ出すと云ふ気持がいやだったから動かなかった

○何をするか見ていて見届けてやらうと云ふ気もあった

「序二代ヘル心覚」 ※カタカナをひらがなに変更

歴史をふり返ると、永遠に続く社会体制というものは、ないようです。

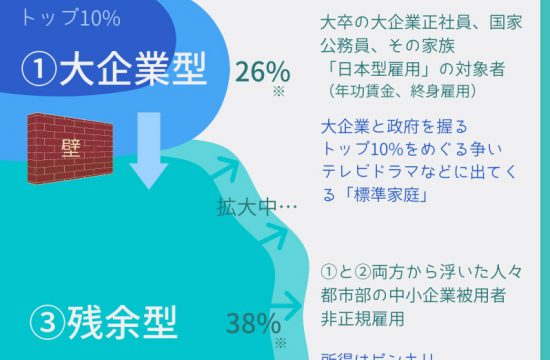

日本は最近二回、明治になったときと戦争に負けたとき、社会のしくみが大きく変わっていますが、1945年にアメリカに占領される形で始まった戦後日本の社会システムも、2015年で70周年。システムが上手く機能し、繁栄を極めた折り返し地点はかなり前に過ぎ(バブルの頂点であれば1989年、戦前ならたとえば日露戦争1904年)、今は下り坂の途中です。

大正十三年早稲田ホテルへ這い込んだ当時※、川に陥ちて足の裏が川底の砂に触れる様だと考えたが、今日の日本も足の裏に川底があたる所迄沈まなければおさまらぬのであろう。水の底で砂を蹴って浮き上がる日のある事を祈念する。(七月十一日)

※百閒先生が借金で首が回らなくなったときのこと

今回、戦後の社会システムが変わるとき、私たちの頭上に降りそそぐものがあるとしたら、それは焼夷弾ではなく、労働者の雇用条件の悪化、増税、少子高齢化による年金破綻といった、経済的な事柄になるだろうと個人的には思っています。(あくまでハードランディングの場合ですが)

八月十五日水曜日七夜。朝曇り。午(ひる)頃から晴。今朝の放送は天皇陛下が詔書を放送せられると予告した。誠に破天荒の事なり。正午少し前、上衣を羽織り家内と初めて母屋の二階に上がりてラヂオの前に座る。天皇陛下の御声は録音であったが戦争集結の詔書なり。熱涙滂沱(ぼうだ)として止まず。どう云う涙かと云うことを自分で考える事が出来ない。(八月十五日)

『東京焼盡』を読んだ感想では、いまはまだ、昭和20年ほどの地点(百閒先生いわく「川底」)には至っていないようです。そう感じましたね。9ヶ月分の日記を連続して読んでいくと、はっきり書かれてはいないのですが、昭和20年の8月に、百閒先生を含め周囲がほとほと疲労困憊しているのが伝わってきます。

戦争は、最初は政府の宣伝で華々しく、意気揚々と始まりますが、最後は疲れ果てて終わるようです。

いずれにせよ日記には「去年の夏時分食べ物がいよいよ窮屈になった当時(八月八日)」とあるので、本当に大変なのは、時代の変化が起こる前後の1年位なのかもしれません。

個人的にはそこまではまだしばらくかかる気がします(10年?15年?)。それまではナショナリズムが喧伝され、過去70年のやり方を続けるのが一番良いとされるでしょう。

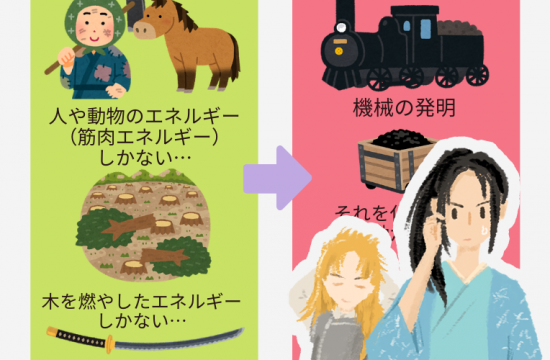

しかし、江戸より明治のほうが、戦前より戦後のほうが、人々の自由と力が増え、社会は豊かになったので、きっとまたそうに違いない! と、楽観的な私は信じています。テクノロジーの発達で情報は隠せなくなっていく。次に時代が変わるときは、もっと市民にパワーが移るでしょう。(そうでなければ!)

今という時代は、長い目で見れば、素晴らしい時代だと思います。

面白い日記抜き出し

百閒先生の文章は、てらいがなく正直で、鋭く的確な言葉づかいに感心します。自分を徹底的に客観化できるタイプで、それが飄々とした、おかしみのある味になっていると思います。

『東京焼盡』から、テーマ別に面白かった文章を抜粋しておきます。長いので、文字を読むのが好きな人向けですが……。戦争末期だけど、全然、暗くないですよ。本当に、結構笑えるところのある日記です。

百閒先生は、麹町五番町の、現在の番町会館のあたりに住んでいたそうです。

八月十四日、市ヶ谷の大本営で何かを燃やして火事になっているという話も書きとめてあります。

お酒

百閒先生は最初から最後まで「酒」に執着している。

きわめつけは、後書きにもあるとおり、麹町の自宅が焼かれた五月二十五日の夜。

一升瓶を持って火の手の中を逃げ回るなんて……(どんだけ)。

食べ物

昭和二十年から見ると、昭和十一年は…。

それでも百閒先生は名の知れた作家で、勤め先も大きくて、恵まれていたはずだと思うのです。

東京駅惨状

そして、東京駅ではないけど、戦争が終わった後の描写が美しい。

映画『この世界の片隅に』でも、戦争が終わった後の、街の明かりの美しさが描写されていたような…。

戦時下あれこれ

きらいだった文学報国会がなくなると思い喜ぶ。「政治の残肴(ざんこう)に鼻すりつけて」ですか……(今の世もいそう)。

敵よりも、仲間の目がうるさく、口やかましいから。

空襲

昭和二十年初めの頃は、空襲に対してもいちいち狼狽していて、ういういしい。

三月十日、東京下町の大空襲。九段の火事は百閒先生の家の近くまでせまった。

眼光紙背(笑)。

百閒先生は法政大学の航空部長だったこともある。

さすがは余裕の百閒先生。

続いて四月十三、十四日、四谷牛込大空襲。作家らしい渾身の描写です!

ちょうどその晩遅く、麹町の百閒邸は焼けた。

翌朝丸の内の郵船ビルに避難しようと歩いて行ったが、水が出ないのでまた歩いて帰ってきた。

焼けた物を思い出して愚痴をいう奥さんには、

日本全国の空襲を書きとめつつ、

敵機を見上げて自分の身辺に危険が迫った事は十分解っているのであるが一方ではこれは実に大変な事であると云う事を一つの壮大な出来事として観察していると云う様なところもあった。しかし大胆に落ちついてそんな事を考えたのではない。こわい事はこわかった。(七月二十二日)

作家らしい客観性を持ちつつも、そろそろ疲労がたまっている。

そして、八月十五日が来た(この記事上部の引用)。

ずっと読んできて、この「一行あき」を見たときには感慨がありました。

(なお、焔=本来の漢字は「燄」です)

この先、どんな時代の変化があっても、冷静で客観的な気持を持ち続けたいものです。

いや、まあ、百閒先生の借金生活は、良い子は真似しちゃいけませんが。

Tweet